为什么我在“调频人生 FMID.cn”之前的帖子中曾经提过一个猜想。那就是我们熟知的“安史之乱”可能是一场经过历史篡改的事件,真实情况可能并非历史记载的那样简单。而是,有个更复杂的背景、更正当的借口和理由。原因就是在我了解“忽必烈和阿里不哥的夺位之战”后,对比“安史之乱”最著名的香积寺之战的结果而产生的猜想和推测。

一、一场夺权之战的消耗精锐尽失,造成大蒙古帝国的分崩离析从此由盛转衰

忽必烈与阿里不哥的夺位之战(1260-1264 年)是蒙古帝国历史上最惨烈的内战,双方精锐损失的具体数字虽无完整记载,但通过关键战役、后勤崩溃和叛逃事件可推断其规模之巨。以下从核心战役损失、精锐部队构成、非战斗消耗三方面解析:

(一)核心战役的精锐消耗

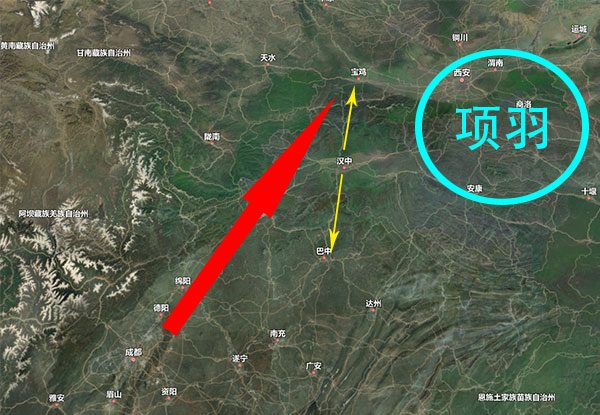

1. 关中战役(1260 年):阿里不哥的四万铁骑覆灭

阿里不哥的战略核心是控制关中(今陕西),切断忽必烈的汉地粮道。其部署在六盘山的四万铁骑(蒙哥汗南征时的精锐)是关键力量。但忽必烈派汉臣廉希宪先行入关中,以 “虚张声势” 诱使浑都海、阿兰答儿率部西渡黄河,最终在西凉(今甘肃武威)被合丹所部汪良臣等汉军世侯击溃。此战中:

- 阿兰答儿、浑都海等主将被斩,四万铁骑几乎全军覆没,仅少数残兵逃回漠北。

- 阿里不哥失去最精锐的机动力量,此后被迫依赖漠北的千户军和西道诸王的零散支持。

2. 昔木土脑儿决战(1261 年):双方主力的血腥碰撞

阿里不哥趁忽必烈回师平叛李璮之乱(1262 年),突袭和林并南下决战。双方在昔木土脑儿(今蒙古国苏赫巴托省)展开主力会战:

- 忽必烈以汉地步兵为核心,配合蒙古骑兵击溃阿里不哥右翼,斩杀其大将合丹火儿赤,阿里不哥军损失数千人,被迫北撤。

- 此战虽未全歼阿里不哥,但使其丧失主动进攻能力,后勤崩溃问题彻底暴露。

3. 和林突袭与开平溃败(1261 年):阿里不哥的精锐耗尽

阿里不哥在昔木土脑儿败退后,仍孤注一掷亲率三万精锐进攻忽必烈的都城开平(今内蒙古正蓝旗)。结果:

- 忽必烈部将也先哥仅用八天便击溃这支军队,阿里不哥损失两万余人,残部逃入谦谦州(今叶尼塞河上游)。

- 此战标志着阿里不哥的机动精锐彻底瓦解,此后只能依赖西道诸王的零散援军。

(二)精锐部队的构成与损耗

1. 阿里不哥的精锐构成与损失

- 核心力量:

- 拖雷系千户军:六十多个千户(约六万人),多为漠北传统贵族的私兵,忠诚度高但后勤脆弱。

- 怯薛军(大汗护卫军):约万人,作为阿里不哥的直属卫队,在和林突袭和昔木土脑儿战役中被击溃,部分成员叛逃至忽必烈麾下。

- 西道诸王援军:窝阔台系海都、察合台系阿鲁忽早期派来的骑兵,但因阿里不哥后期强征粮草,多数中途叛逃。

- 总损失:

- 关键战役直接损失约五万精锐(关中四万、昔木土脑儿数千、开平两万)。

- 非战斗减员(缺粮、疾病)和叛逃导致总损失超过七万,占其总兵力的 70% 以上。

2. 忽必烈的精锐构成与损失

- 核心力量:

- 东路军:南征南宋的蒙古骑兵与汉军混编部队,约五万人,由霸突鲁、兀良合台统领,战斗力强悍。

- 汉军世侯部队:张柔、史天泽等汉地军阀的私兵,约十万人,以重步兵和火器部队为主,是对抗阿里不哥的主力。

- 东道诸王骑兵:塔察儿等成吉思汗弟弟后裔的军队,约三万人,擅长草原机动作战。

- 总损失:

- 关键战役直接损失约两万精锐(昔木土脑儿数千、开平防御战数千)。

- 李璮叛乱(1262 年)消耗部分汉军,但总体损失远低于阿里不哥。

(三)非战斗消耗:后勤崩溃与叛逃潮

1. 漠北的粮食危机

- 阿里不哥控制的漠北(今蒙古国)无固定农业,粮食长期依赖汉地输入。忽必烈切断运输后,和林粮价飞涨,一车粮食可换十张貂皮,士兵因饥饿大量逃亡。

- 1263 年,阿里不哥派军攻打察合台汗国索要粮草,反遭阿鲁忽反击,伊犁河流域的粮仓被焚毁,彻底断绝补给。

2. 核心将领与诸王的叛逃

- 蒙哥旧部倒戈:蒙哥之子玉龙答失、昔里吉等率部投降忽必烈,带走大量怯薛军和千户部队。

- 西道诸王反水:阿鲁忽本为阿里不哥扶植的察合台汗,却因不堪勒索而投靠忽必烈,截断阿里不哥与中亚的联系,并在伊犁河流域击溃其残军。

- 漠北贵族离心:拖雷系诸王因长期缺粮,纷纷向忽必烈输诚,阿里不哥最终仅率千余人投降。

(四)精锐损失对蒙古帝国的深远影响

1. 蒙古军事传统的瓦解

- 忽必烈的胜利依赖汉地资源与汉军战术(如火器、城防),传统蒙古骑兵的机动性优势被削弱。战后,元朝军队逐渐演变为 “蒙汉混合” 体制,怯薛军的地位被汉军侍卫亲军取代。

2. 四大汗国的独立化

- 西道诸王(如钦察汗国、窝阔台汗国)因支持阿里不哥或不满忽必烈汉化,与元朝长期对立。察合台汗国甚至在 1269 年与海都结盟,形成持续数十年的西北叛王集团,消耗元朝大量精锐。

3. 草原生态的破坏

- 忽必烈为彻底击败阿里不哥,在漠北实施 “焦土政策”:焚烧草原、污染水源、射杀牲畜,导致漠北生态链崩溃,游牧经济长期难以恢复。

二、为什么在约定熟成的规则之下,为什么会有忽必烈的叛乱?

蒙哥汗(1251-1259 年在位,忽必烈与阿里不哥的兄长)的突然去世,是战争的直接导火索,但深层矛盾源于蒙古帝国的继承制度缺陷与治理路线分裂。

1. 蒙古继承制度的 “先天漏洞”

蒙古帝国无 “嫡长子继承制” 传统,汗位传承依赖两大原则:

- 忽里勒台大会:由诸王、贵族共同推举大汗,需获得广泛认可才具合法性;

- 幼子守灶制:家庭财产由幼子继承,引申为 “幼子留守核心领地(漠北和林)” 的政治传统。

这两大原则本身存在冲突:忽里勒台强调 “集体推举”,幼子守灶强调 “血缘特权”。蒙哥汗生前未指定继承人,且未提前召开忽里勒台,导致汗位悬空时,两大原则成为忽必烈与阿里不哥各自的 “合法性依据”。

2. 忽必烈与阿里不哥的路线对立

两人是拖雷嫡子(拖雷四子:蒙哥、忽必烈、旭烈兀、阿里不哥),但因成长背景、势力基础完全不同,形成尖锐对立:

| 对比维度 | 忽必烈(四哥) | 阿里不哥(七弟,幼子) |

|---|---|---|

| 核心势力 | 汉地(中原、关中) | 漠北核心(和林、谦谦州) |

| 治理理念 | 汉化路线:重用汉儒(刘秉忠、廉希宪),推行汉法(设行政机构、征税、屯田),以汉地资源支撑帝国 | 守旧路线:坚持蒙古传统游牧治理,反对汉化,维护贵族特权,以漠北为帝国核心 |

| 支持者 | ① 东道诸王(成吉思汗弟弟后裔,如塔察儿);② 汉地士大夫与汉族军阀;③ 部分蒙古勋贵(木华黎、博尔术后代) | ① 西道诸王保守派(窝阔台孙子海都、察合台后裔阿鲁忽早期);② 蒙哥旧部(阿蓝答儿、浑都海,忠于拖雷嫡系传统);③ 漠北本位贵族 |

| 合法性宣称 | 开平忽里勒台推举(虽未涵盖全部西道诸王,但有东道诸王与汉地势力支持) | 幼子守灶 + 和林忽里勒台推举(漠北传统势力认可,认为忽必烈 “违背蒙古旧制”) |

3. 蒙哥去世的 “时机陷阱”

1259 年 8 月,蒙哥汗在攻打南宋合州钓鱼城时病逝(一说中箭,一说染病),此时蒙古帝国的核心势力分散:

- 忽必烈正率东路军围攻南宋鄂州(今武汉),远离漠北;

- 阿里不哥以 “幼子留守” 身份在和林监国,控制漠北核心;

- 旭烈兀(六哥)正率军西征波斯(后建立伊利汗国),无力介入东方;

- 蒙哥旧部(浑都海等)控制关中、四川,倾向支持阿里不哥。

双方信息传递延迟(忽必烈 10 月才确认蒙哥死讯),且均想抢占 “忽里勒台推举” 的先机,内战已不可避免。

三、和“安史之乱”何其相似战争片段

1260-1264 年的战争,本质是 “忽必烈的汉地资源” 与 “阿里不哥的漠北传统” 的消耗战,分为三个阶段:

(一)双汗并立,忽必烈稳住汉地后方(1260 年)

- 忽必烈北返与开平称汗

1259 年 11 月,忽必烈接到阿里不哥 “调兵助守漠北” 的假命令(实则想趁机控制其军队),识破后与南宋宰相贾似道签订 “鄂州和议”(南宋称臣、割地、纳贡),迅速北返。

1260 年 3 月,忽必烈在开平(今内蒙古正蓝旗,后为元上都) 召开忽里勒台,由东道诸王、汉地势力推举为大汗,建元 “中统”(意为 “中原正统”),正式确立汉化统治的基调。 - 阿里不哥和林称汗

忽必烈称汗后,阿里不哥在漠北贵族支持下,于 1260 年 5 月在和林(蒙古帝国旧都,今蒙古国哈尔和林) 召开忽里勒台,也自立为大汗,任命阿蓝答儿为陕西行省左丞相、浑都海为副,试图控制关中(汉地重要粮仓),切断忽必烈的后勤。 - 廉希宪平定关中:忽必烈的关键一步

阿里不哥的核心计划是 “夺关中、困汉地”,但忽必烈派汉臣廉希宪先入关中。廉希宪果断以 “便宜行事” 之权,捕杀阿里不哥支持者刘太平、霍鲁海,平定浑都海的叛乱苗头,牢牢控制关中、四川。这一操作彻底粉碎了阿里不哥 “南北夹击” 的企图,为忽必烈提供了稳定的粮食、兵源基地。 - 忽必烈首次征漠北

1260 年秋,忽必烈亲率大军北上,阿里不哥因缺乏后勤(漠北无固定农业),无法与忽必烈的汉地军队长期对抗,被迫放弃和林,逃往谦谦州(今叶尼塞河上游,阿里不哥的封地) ,并假意派使者求和。忽必烈因汉地需处理政务(如稳定民心、整合资源),暂时撤军。

(二)阿里不哥反扑与昔木土脑儿决战(1261-1262 年)

- 阿里不哥突袭和林

1261 年秋天,阿里不哥趁忽必烈撤军、汉地爆发 “李璮叛乱”(1262 年,汉人军阀李璮反元,忽必烈需回师平叛)之机,突袭和林,守将也孙哥战败,和林再次落入阿里不哥手中。 - 昔木土脑儿决战(1261 年 11 月)

忽必烈被迫再次北上,双方在昔木土脑儿(今蒙古国苏赫巴托省) 展开决战。此战中,忽必烈军以汉地步兵为基础,配合蒙古骑兵,与阿里不哥的纯游牧骑兵打成平手,但阿里不哥的后勤再次崩溃(冬季漠北缺粮),被迫撤退。

忽必烈因李璮叛乱紧急(李璮占据山东,威胁汉地核心),未追击,回师平叛。此战标志着阿里不哥 “主动进攻” 能力的丧失,转为被动防御。

(三)阿里不哥众叛亲离,被迫投降(1263-1264 年)

- 阿里不哥的资源枯竭与内部分裂

退回谦谦州后,阿里不哥因缺粮,派军攻打察合台汗国(由他亲手扶植的阿鲁忽掌权),索要粮草、牲畜。阿鲁忽不愿被剥削,转而反戈一击,击败阿里不哥的军队,并切断其与中亚的联系。

同时,阿里不哥的部下因长期缺粮、厌战,纷纷叛逃:拖雷之子玉龙答失、蒙哥之子昔里吉等核心贵族,均向忽必烈投降。 - 阿里不哥投降

1264 年 7 月,阿里不哥走投无路,率残部向忽必烈投降,抵达上都(开平)请罪。忽必烈问他:“我与你谁是合法大汗?” 阿里不哥回答:“从前是我,现在是你。” 夺位之战正式结束。

我的结论:

忽必烈与阿里不哥的战争,不仅是个人权力的争夺,更彻底改变了蒙古帝国的命运,对世界历史有着影响深远。战前,蒙古帝国(含四大汗国)名义上统一于大汗麾下。战后,四大汗国(钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国、伊利汗国)因 “支持阿里不哥” 或 “不满忽必烈汉化”,逐渐脱离控制。

此后,“蒙古帝国” 仅为名义概念,忽必烈的 “元朝” 成为以汉地为核心的中原王朝,而非传统的游牧帝国。双方支持者的分化,并非简单的 “亲忽必烈” 或 “亲阿里不哥”,而是 “草原利益” 与 “汉地利益”、“传统游牧治理” 与 “中原农耕治理”的根本对立。

我们可以将忽必烈与阿里不哥的夺权之战,理解成“安史之乱”的蒙古版。只不过,作为叛乱者的忽必烈赢了,而作为规则规定的继承者阿里不哥输了。从军事上,蒙古帝国精锐损失数十万。从政治上,蒙古帝国已经由一个横跨亚非欧各大洲幅员近四千多万平方公里的庞然巨物,从此崩塌。

可能很多人纳闷,“安史之乱”和“忽必烈之乱”是两件事,为什么把这两件事扯在一起?

其实,这就关系到我之前写的那篇关于“安史之乱”可能是一段被篡改的历史相互应征的。

为什么我说“安史之乱”是被串改,主要是安禄山的行为非常的不符合常理,再一个香积寺之战的过程不是一个胡人安禄山能够把控的。

1、安禄山755年造反,756年建国,757年1月被杀。这不是一个造反君王应该有的路,而是一个失控的傀儡被抹除的结局。

2、香积寺一战,大唐精锐互砍,几乎到了一换一的程度,双方11万精锐,战损率达到50%。这在古代冷兵器战争中是非常不合常理的,一个胡人安禄山不至于让高高在上的大唐精锐为他折腰,并且信服和推崇与安禄山。

还有个背景,安史之乱发动之时,大唐可是处在盛世阶段。盛世的军队是不会出现各自为政各为其主的现象,盛世的军队他们更倾向于维护正统的意志。这个是我说“安史之乱”存在被篡改的可能。

因为,大唐因女性误国而乱,无论是武则天、太平公主、韦皇后还是杨贵妃,都会引起一部分人的不满。但是,我在整理思绪的时候发现,有一个人或者说有一条血脉非常符合与李隆基对抗的条件。那就是李治的废太子李忠,而且李忠被赐死的死后已然20岁。大概率有留下血脉的可能!

如果,有阵营打这推翻武则天血脉的口号回复李世民血脉的理由,大概率盛唐会分裂,因为谁赢谁就是正统。

这就完全符合香积寺之战的结果啦!

为什么说“忽必烈之乱”和“安史之乱”很像,是因为只有这两个人才能使蒙古帝国的精锐选边互殴,换任何一个万户或者几万户都不可能有这个结果。这就是我为什么说:“忽必烈之乱,是历史上最像“安史之乱”的一场叛乱!”